Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Bei Lebensmitteln gehen die Preise durch die Decke – mit dramatischen Folgen. Immer mehr Menschen müssen auf Rücklagen zurückgreifen, viele haben aber keine. Hält die Teuerung noch lange an, wird aus der ökonomischen Misere eine soziale Belastung für das Land.

Bei Lebensmitteln gehen die Preise durch die Decke – mit dramatischen Folgen. Immer mehr Menschen müssen auf Rücklagen zurückgreifen, viele haben aber keine. Hält die Teuerung noch lange an, wird aus der ökonomischen Misere eine soziale Belastung für das Land.

Eine Gurke für 3,49 Euro, das Kilo Paprika für 9,90 Euro, das Kilo Tomaten für 14,90 Euro – Bilder von solchen Preisschildern aus dem Handel machen derzeit die Runde in den sozialen Medien. Das sind zwar Extreme, doch die Teuerung bei Lebensmitteln ist real, und sie ist exorbitant. 21,8 Prozent höher als vor einem Jahr lagen die Preise für Nahrungsmittel im Februar.

Für immer mehr Bundesbürger hat das dramatische Konsequenzen. Jeder dritte Deutsche muss inzwischen auf seine Rücklagen zurückgreifen, um die täglich anfallenden Ausgaben bezahlen zu können. Doch viele haben keine Ersparnisse. Jeder sechste kommt deshalb sogar bereits in existenzielle Probleme. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Postbank, die WELT exklusiv vorliegt.

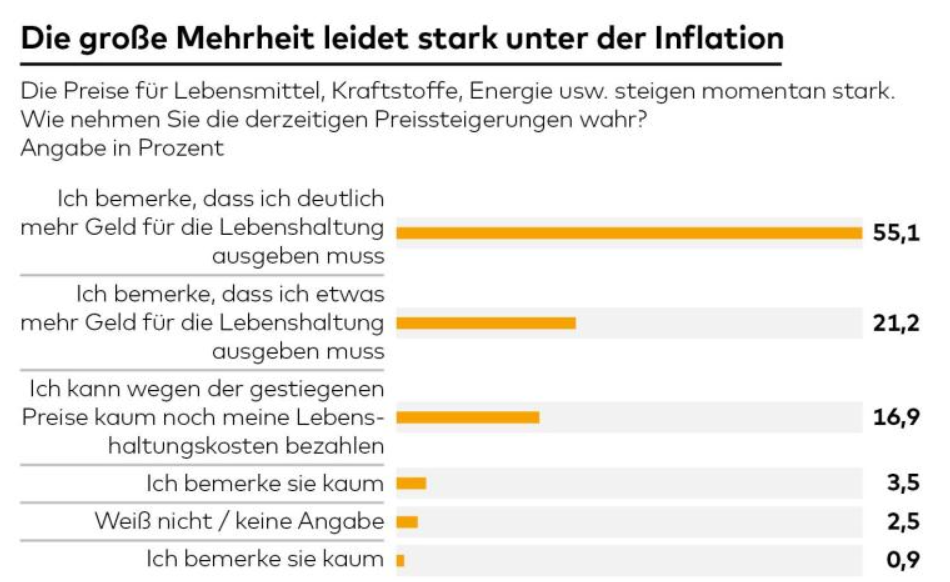

Rund 2100 repräsentativ ausgewählte Bürger über 18 Jahren wurden danach befragt, wie sich die Inflation auf Ihre Finanzen auswirkt. Nur 3,6 Prozent sind in einer solch glücklichen Lage, dass sie davon kaum etwas oder gar nichts bemerken. 58,1 Prozent bemerken, dass sie deutlich mehr Geld ausgeben müssen, und 16,9 Prozent sagten sogar, dass sie aufgrund der gestiegenen Preise kaum noch ihre Lebenshaltungskosten bezahlen können. Sie geraten in existenzielle Not.

Das ist nicht nur jeder Sechste, das sind vor allem auch 54 Prozent mehr als noch Anfang 2022. Damals war es nur bei elf Prozent der Befragten finanziell derart eng, und damals bemerkten immerhin noch neun Prozent kaum etwas von der Teuerung.

Besonders stark betroffen sind natürlich Haushalte mit geringem Einkommen. Bei jenen mit einem Nettoeinkommen unter 2500 Euro pro Monat ist jeder Vierte in existenzieller Not (26,1 Prozent), darüber ist es nur jeder Zehnte.

Von den ärmeren lösen daher inzwischen 41,3 Prozent ihre Rücklagen auf, um die täglichen Ausgaben bestreiten zu können – sofern sie denn über solche Rücklagen verfügen. Knapp jeder dritte Haushalt mit einem Nettoeinkommen unter 2500 Euro im Monat hat keine.

Obwohl die Löhne und Gehälter im vergangenen Jahr um immerhin 3,5 Prozent gestiegen sind, ergab sich für die Arbeitnehmer am Ende aufgrund der Inflation ein Minus von 3,1 Prozent.

Das war der größte Kaufkraftschwund innerhalb eines Jahres seit Gründung der Bundesrepublik. Und vor allem war dies bereits das dritte Minusjahr hintereinander: Schon in den beiden Jahren davor hatte es leichte Reallohnverluste gegeben.

Gelingt es den Gewerkschaften nun, satte Gehaltserhöhungen durchzusetzen und damit die Reallohnverluste wenigstens zum größten Teil auszugleichen, droht dies jedoch wiederum eine Lohn-Preis-Spirale auszulösen – die Unternehmen müssen die Preise dann wegen der gestiegenen Lohnkosten noch weiter erhöhen.

„Angesichts der Forderungen der Gewerkschaften ist es durchaus möglich, dass diese Spirale gestartet wird“, sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank. Als Folge werde das Thema Inflation noch eine ganze Weile fester Begleiter bleiben, fürchtet er.

Das wiederum versuchen die Notenbanken zu verhindern, indem sie die Zinsen erhöhen, und zwar deutlich stärker als dies die meisten bis vor Kurzem erwartet hatten. In der Euro-Zone geht der Finanzmarkt inzwischen davon aus, dass der Leitzins bis auf vier Prozent oder darüber steigen kann, in den USA scheinen sogar sechs Prozent möglich.

Bisher haben die höheren Zinsen außerhalb des Bausektors jedoch wenig bewirkt, insbesondere haben sie bisher kaum die Konjunktur beeinträchtigt. Genau das müsste jedoch geschehen, um die Inflation zu stoppen: Nur, wenn die Wirtschaft in eine Rezession gerät, die Menschen sparen und schlimmstenfalls sogar die Zahl der Arbeitslosen steigt, werden sich Angebot und Nachfrage wieder so verändern, dass die Preise langsamer steigen oder vielleicht sogar teilweise wieder sinken.

Auch das würde jedoch vor allem wieder die unteren Schichten der Gesellschaft treffen, jene, die sich bereits jetzt aufgrund der Inflation am stärksten einschränken müssen. Sie sind somit in beiden Szenarien die Verlierer – sowohl bei anhaltend hoher Inflation als auch bei einem vehementen Kampf dagegen.